びわ湖のほとりで、森を想う ~おうちカフェレポート~

びわ湖のほとりで、森を想う ~おうちカフェレポート~

薪の炎のある暮らし(2)(紹介記事)

<PDFファイル/B4版/382KB>

→ダウンロードして読む

http://www.aoibiwako.org/catalog/flyer_b4_makistove_2012winter.pdf

「薪ストーブのある暮らしって、どんな暮らし?」昨年10月末、小雨のぱらつく中、彦根市のびわ湖のほとりに建つ中野さん宅で、おうちカフェを開催させていただきました。

薪ストーブの魅力と覚悟

参加者は大人14人とお子さん6人。簡単な自己紹介のあと、まずはオーナーの中野桂さんにお話しを伺いました。特に詳しくお話しくださったのは、ペレットストーブと薪ストーブの違いでした。

中野さんいわく、利便性で選ぶなら、ペレットストーブのほうが上。取り扱いも簡単だし、すぐに暖かくなるし。でも、中野さんが薪ストーブを選んだのは、ペレットストーブにはない「魅力」があったから、とのこと。

たとえば、薪の燃える火が見られる、風が起きず静か、料理ができる、おき火をたのしめる…など。

一方、薪を割ったり薪をストックしたりと手間暇もかかる分、「覚悟」は要ります、とも。

薪ストーブの「魅力」を味わうには、それなりの「覚悟」が必要、なんですね。

たしかにお料理も、一から手作りするとたいへんだけど、面白いし、おいしいですよね。薪ストーブの楽しみには、そんな感覚と通ずるところがあるのかもしれません。

着火は、上から?!

次は、マックスウッドの回渕享治さんによる、着火の実演です。今回教えていただいたのは、私たちの常識をくつがえす、「上から着火」という方法でした。

まず一番下に大きな薪を置き、その上に小枝を置き、そして新聞紙を割いたものを置いて、その紙に火をつけます。

逆だと思っている人がほとんどで、それでほんとうに薪まで火がつくの?とみんな半信半疑でした。でも実際には、最初はろうそくのようだった火がじわじわと静かに燃え広がり、さいごには薪まで到達しました。

こうして着火することで煙の量を減らすことができるため、スイスではこの着火方法を政府が推奨しているのだそうです。(ただし、すべての機種でできるわけではないそうですので、ご注意ください。)

薪割りは「直線運動です」

薪ストーブが温まる間に、外に出て薪割りを体験させていただきました。

中野さんいわく、安全な薪割りのポイントは「円運動ではなく、直線運動」。斧を「振り回す」のではなく「振り下ろす」ようにすれば、足に斧を当てて大けがをしなくて済む、とのことでした。

男性だけでなく、女性も中学生も挑戦。中野さんの指導のおかげで、みんな、ちゃーんと割ることができました。

薪の暮らしが支える森と産業

ストーブであたたまった部屋に戻り、中野和子さんお手製のジャムとコーヒー(参加者さんから玄米コーヒーの差し入れも♪)をいただいいたあと、再び回渕さんから、森にまつわるお話を伺いました。

かつて日本の雑木林(里山)が若々しく保たれていたのは、約20年のサイクルで、人が薪や炭として伐り出していたから、だそうです。今は人が森の木を使わなくなってしまったので、木が太くなりすぎているし、年老いて、ドングリの実が少なくなったり、虫に負けて枯れたりしやすくなっているのだそうです。

一方、ヨーロッパや北米では日本と違い、石油や電気が入ってきても人々が薪を使う暮らしを続けてきたそうです。だから、これらの地域には高い性能とデザインを誇る薪ストーブメーカーが育ったのだ、とも。

滋賀県の面積の半分は、森。その森の恵みを生かす暮らしを私たちが取り戻していくことが、森を元気にし、地域の産業を育てていくことにつながるんですね。

中野さん、びわ湖のほとりで、森を想う素敵なひとときを、ありがとうございました。

* * *

<薪ストーブの設置を考えている方へ>

→詳しくはこちら「薪の炎のある暮らし」へ。

http://aoibiwako.shiga-saku.net/e682264.html

<住まいが変われば、暮らしが変わる。>

碧いびわ湖の住まいづくり

子どもと湖が笑ってる未来へ

住まいづくり・・・はじめよう♪

→詳しくは、こちらから

http://aoibiwako.shiga-saku.net/e374744.html

薪の炎のある暮らし(2)(紹介記事)

<PDFファイル/B4版/382KB>

→ダウンロードして読む

http://www.aoibiwako.org/catalog/flyer_b4_makistove_2012winter.pdf

「薪ストーブのある暮らしって、どんな暮らし?」昨年10月末、小雨のぱらつく中、彦根市のびわ湖のほとりに建つ中野さん宅で、おうちカフェを開催させていただきました。

薪ストーブの魅力と覚悟

参加者は大人14人とお子さん6人。簡単な自己紹介のあと、まずはオーナーの中野桂さんにお話しを伺いました。特に詳しくお話しくださったのは、ペレットストーブと薪ストーブの違いでした。

中野さんいわく、利便性で選ぶなら、ペレットストーブのほうが上。取り扱いも簡単だし、すぐに暖かくなるし。でも、中野さんが薪ストーブを選んだのは、ペレットストーブにはない「魅力」があったから、とのこと。

たとえば、薪の燃える火が見られる、風が起きず静か、料理ができる、おき火をたのしめる…など。

一方、薪を割ったり薪をストックしたりと手間暇もかかる分、「覚悟」は要ります、とも。

薪ストーブの「魅力」を味わうには、それなりの「覚悟」が必要、なんですね。

たしかにお料理も、一から手作りするとたいへんだけど、面白いし、おいしいですよね。薪ストーブの楽しみには、そんな感覚と通ずるところがあるのかもしれません。

着火は、上から?!

次は、マックスウッドの回渕享治さんによる、着火の実演です。今回教えていただいたのは、私たちの常識をくつがえす、「上から着火」という方法でした。

まず一番下に大きな薪を置き、その上に小枝を置き、そして新聞紙を割いたものを置いて、その紙に火をつけます。

逆だと思っている人がほとんどで、それでほんとうに薪まで火がつくの?とみんな半信半疑でした。でも実際には、最初はろうそくのようだった火がじわじわと静かに燃え広がり、さいごには薪まで到達しました。

こうして着火することで煙の量を減らすことができるため、スイスではこの着火方法を政府が推奨しているのだそうです。(ただし、すべての機種でできるわけではないそうですので、ご注意ください。)

薪割りは「直線運動です」

薪ストーブが温まる間に、外に出て薪割りを体験させていただきました。

中野さんいわく、安全な薪割りのポイントは「円運動ではなく、直線運動」。斧を「振り回す」のではなく「振り下ろす」ようにすれば、足に斧を当てて大けがをしなくて済む、とのことでした。

男性だけでなく、女性も中学生も挑戦。中野さんの指導のおかげで、みんな、ちゃーんと割ることができました。

薪の暮らしが支える森と産業

ストーブであたたまった部屋に戻り、中野和子さんお手製のジャムとコーヒー(参加者さんから玄米コーヒーの差し入れも♪)をいただいいたあと、再び回渕さんから、森にまつわるお話を伺いました。

かつて日本の雑木林(里山)が若々しく保たれていたのは、約20年のサイクルで、人が薪や炭として伐り出していたから、だそうです。今は人が森の木を使わなくなってしまったので、木が太くなりすぎているし、年老いて、ドングリの実が少なくなったり、虫に負けて枯れたりしやすくなっているのだそうです。

一方、ヨーロッパや北米では日本と違い、石油や電気が入ってきても人々が薪を使う暮らしを続けてきたそうです。だから、これらの地域には高い性能とデザインを誇る薪ストーブメーカーが育ったのだ、とも。

滋賀県の面積の半分は、森。その森の恵みを生かす暮らしを私たちが取り戻していくことが、森を元気にし、地域の産業を育てていくことにつながるんですね。

中野さん、びわ湖のほとりで、森を想う素敵なひとときを、ありがとうございました。

* * *

<薪ストーブの設置を考えている方へ>

→詳しくはこちら「薪の炎のある暮らし」へ。

http://aoibiwako.shiga-saku.net/e682264.html

<住まいが変われば、暮らしが変わる。>

碧いびわ湖の住まいづくり

子どもと湖が笑ってる未来へ

住まいづくり・・・はじめよう♪

→詳しくは、こちらから

http://aoibiwako.shiga-saku.net/e374744.html

8/27(日)秋久保さん宅のオープンハウス(野洲市)~リフォームでも、身近な自然とつながる住まいづくり~

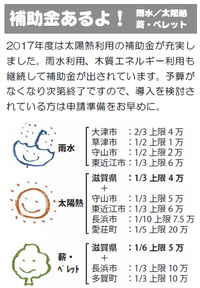

2017年度住まいづくり関連補助金一覧(滋賀県内)

6/23(金)ひらけdoma!の日。~綾さんちのオープンデイ~

住まいと暮らしの紹介動画ができました!

【※開催終了】2/25(土)綾さん宅のオープンハウス(草津市)~身近な自然とつながる住まいづくり~

リフォームもここまでできる!中古住宅をエコリノベーション~野洲市・秋久保洋さん&由紀さん~

2017年度住まいづくり関連補助金一覧(滋賀県内)

6/23(金)ひらけdoma!の日。~綾さんちのオープンデイ~

住まいと暮らしの紹介動画ができました!

【※開催終了】2/25(土)綾さん宅のオープンハウス(草津市)~身近な自然とつながる住まいづくり~

リフォームもここまでできる!中古住宅をエコリノベーション~野洲市・秋久保洋さん&由紀さん~

2011年12月19日 Posted byaoibiwako at 18:11 │Comments(0) │★薪の炎のある暮らし

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。