雨水タンクのある暮らし(5) 雨水活用の先進地、墨田区を歩く

【住まいづくりのススメ】

雨水タンクのある暮らし(5)

<PDF版/283KB>

→ダウンロードして読む

http://www.aoibiwako.org/catalog/flyer_b4_usui_2011spring.pdf

雨水活用の先進地、墨田区を歩く。

今、話題のスカイタワーツリーが建てられているのが、東京都墨田区。実はここ、日本での雨水活用のルーツとも言うべき地域なのです。もともと土地が低いうえに都市化がすすみ、大雨ごとに洪水が起きるようになったことで始まった雨水貯留が、普段の水利用や震災対策にも活かされるようになりました。家庭から大規模建造物まで、大小さまざまなタンクで雨水を溜め、活かす仕組みが普及しているこの墨田区を、区が発行している「すみだの雨水利用マップ」を片手に歩いてみました。

まちのオアシス「路地尊」

まず訪れたのが「路地尊」と名付けられた街角での雨水活用施設。小さな公園に設けられた地下タンクに近隣の家の雨樋が引き込まれており、溜まった雨水は手押しポンプで使うことができるようになっています。

近所の人なら誰が使っても自由。普段は水やりなどに使われ、非常時には生活用水に使われます。これはまるで、乾いた都市の中にある小さなオアシス。

広い土地のとれない東京でもできるのですから、滋賀の市街地や住宅地でも、公園や自治会館などを生かして真似ができることではないでしょうか。

「水琴窟」の響きに和む

次に、まちのところどころに置かれている「水琴窟」をさがしました。水琴窟とは、水のしずくが落ちる音を焼き物の甕で反響させて音色を楽しむ、というもの。僕が見つけたのは、個人の方の庭に置かれたものでした。

隣に溜め置かれた雨水をひしゃくですくい、竹筒に耳をあてると、甕の奥でしずくの音が、ぽろろろん、と耳にやさしく響きました。

自分の敷地を活かして、行きかう人に楽しみや安らぎを提供する。そんなあたたかい心遣いが、「まちづくり」の原点だと思いました。

「雨水資料館」で実物体験

最後に訪れたのが「すみだ環境ふれあい館」の中にある「雨水資料館」と「雨水ハウス」。廃小学校を利用した施設の中には、雨水活用にまつわる資料のほか、多種多様な雨水タンクや取水装置の実物(下写真)などが展示されていました。

なかなか見る機会のない、地下設置型の雨水取水装置や、アジアの途上国で作られている雨水タンクの実物などが展示されていて、興味深かったです。

学校での見学なども多いそうです。こうやって雨水活用を体験学習できる場所があることも、地域で雨水活用を広めていくために大切なことだと思いました。

いかがでしたか?こんど東京を訪れることがあれば、スカイタワーツリーだけでなく、足元の墨田の町も散歩されることをお勧めします。なつかしい雰囲気の商店街や路地での立ち話など、下町らしい風情にも、そこかしこで出会うことができますよ。

(構成・むらかみ)

※「すみだの雨水利用マップ」はすみだ環境ふれあい館で入手できます。墨田区役所に必要な切手を送れば送っていただくこともできます。

↑建設中のスカイタワーツリー。この地下にも3千tの雨水タンクがあり、洪水防止、日用水、防災用水に1千tずつがあてられています。

はじめませんか?雨水タンクのある暮らし。

→(利用案内)雨水タンク・雨水利用システム

http://aoibiwako.shiga-saku.net/e566133.html

(2011年3月)

雨水タンクのある暮らし(5)

<PDF版/283KB>

→ダウンロードして読む

http://www.aoibiwako.org/catalog/flyer_b4_usui_2011spring.pdf

雨水活用の先進地、墨田区を歩く。

今、話題のスカイタワーツリーが建てられているのが、東京都墨田区。実はここ、日本での雨水活用のルーツとも言うべき地域なのです。もともと土地が低いうえに都市化がすすみ、大雨ごとに洪水が起きるようになったことで始まった雨水貯留が、普段の水利用や震災対策にも活かされるようになりました。家庭から大規模建造物まで、大小さまざまなタンクで雨水を溜め、活かす仕組みが普及しているこの墨田区を、区が発行している「すみだの雨水利用マップ」を片手に歩いてみました。

まちのオアシス「路地尊」

まず訪れたのが「路地尊」と名付けられた街角での雨水活用施設。小さな公園に設けられた地下タンクに近隣の家の雨樋が引き込まれており、溜まった雨水は手押しポンプで使うことができるようになっています。

近所の人なら誰が使っても自由。普段は水やりなどに使われ、非常時には生活用水に使われます。これはまるで、乾いた都市の中にある小さなオアシス。

広い土地のとれない東京でもできるのですから、滋賀の市街地や住宅地でも、公園や自治会館などを生かして真似ができることではないでしょうか。

「水琴窟」の響きに和む

次に、まちのところどころに置かれている「水琴窟」をさがしました。水琴窟とは、水のしずくが落ちる音を焼き物の甕で反響させて音色を楽しむ、というもの。僕が見つけたのは、個人の方の庭に置かれたものでした。

隣に溜め置かれた雨水をひしゃくですくい、竹筒に耳をあてると、甕の奥でしずくの音が、ぽろろろん、と耳にやさしく響きました。

自分の敷地を活かして、行きかう人に楽しみや安らぎを提供する。そんなあたたかい心遣いが、「まちづくり」の原点だと思いました。

「雨水資料館」で実物体験

最後に訪れたのが「すみだ環境ふれあい館」の中にある「雨水資料館」と「雨水ハウス」。廃小学校を利用した施設の中には、雨水活用にまつわる資料のほか、多種多様な雨水タンクや取水装置の実物(下写真)などが展示されていました。

なかなか見る機会のない、地下設置型の雨水取水装置や、アジアの途上国で作られている雨水タンクの実物などが展示されていて、興味深かったです。

学校での見学なども多いそうです。こうやって雨水活用を体験学習できる場所があることも、地域で雨水活用を広めていくために大切なことだと思いました。

いかがでしたか?こんど東京を訪れることがあれば、スカイタワーツリーだけでなく、足元の墨田の町も散歩されることをお勧めします。なつかしい雰囲気の商店街や路地での立ち話など、下町らしい風情にも、そこかしこで出会うことができますよ。

(構成・むらかみ)

※「すみだの雨水利用マップ」はすみだ環境ふれあい館で入手できます。墨田区役所に必要な切手を送れば送っていただくこともできます。

↑建設中のスカイタワーツリー。この地下にも3千tの雨水タンクがあり、洪水防止、日用水、防災用水に1千tずつがあてられています。

はじめませんか?雨水タンクのある暮らし。

→(利用案内)雨水タンク・雨水利用システム

http://aoibiwako.shiga-saku.net/e566133.html

(2011年3月)

8/27(日)秋久保さん宅のオープンハウス(野洲市)~リフォームでも、身近な自然とつながる住まいづくり~

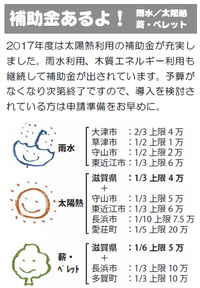

2017年度住まいづくり関連補助金一覧(滋賀県内)

6/23(金)ひらけdoma!の日。~綾さんちのオープンデイ~

住まいと暮らしの紹介動画ができました!

【※開催終了】2/25(土)綾さん宅のオープンハウス(草津市)~身近な自然とつながる住まいづくり~

リフォームもここまでできる!中古住宅をエコリノベーション~野洲市・秋久保洋さん&由紀さん~

2017年度住まいづくり関連補助金一覧(滋賀県内)

6/23(金)ひらけdoma!の日。~綾さんちのオープンデイ~

住まいと暮らしの紹介動画ができました!

【※開催終了】2/25(土)綾さん宅のオープンハウス(草津市)~身近な自然とつながる住まいづくり~

リフォームもここまでできる!中古住宅をエコリノベーション~野洲市・秋久保洋さん&由紀さん~

2011年04月11日 Posted byaoibiwako at 16:28 │Comments(0) │★雨水タンクのある暮らし

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。